En un periodo de 300 años, más de 10 millones de personas fueron tomadas y transportadas desde África hacia América para trabajar en las haciendas coloniales. Se calcula que al menos dos millones de ellas murieron de hambre, hacinamiento o enfermedad durante esa travesía.

En 2007 se cumplieron 200 años de una crucial decisión del parlamento británico, un 25 de marzo de 1807, de abolir el comercio de esclavos.

Esto dio pie a un largo proceso que llevó a la abolición de esta práctica en Occidente. El entonces imperio británico recién abolió la esclavitud en 1833. Brasil fue el último, en 1888.

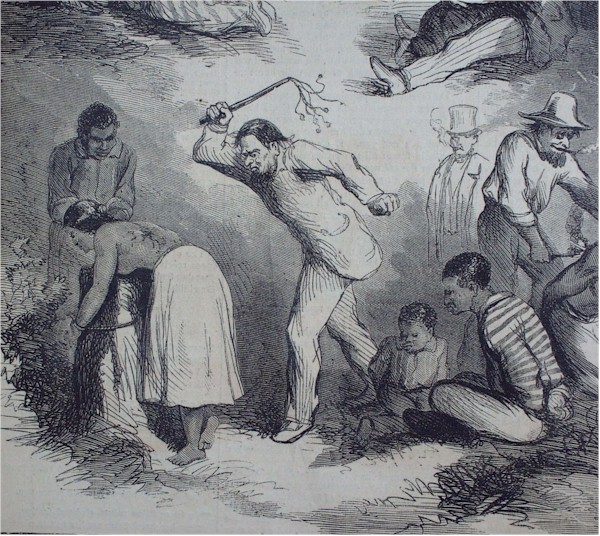

Y si bien la esclavitud ha existido desde los orígenes de las civilizaciones, la trata transatlántica de esclavos fue "el sistema de violencia institucionalizada de mayor magnitud en la historia de la humanidad", dice la ONU.

El transporte de estos esclavos a ese continente, a partir de 1509, no hizo sino crecer con los siglos, y acabó ascendiendo, según cálculos, a algo más de 15 millones de almas. Los anglosajones fueron en esto dignos émulos de los españoles, y la esclavitud siguió vigente en los estados sureños de Norteamérica y en el Brasil posportugués, cuando ya había sido abolida en el resto de occidente. Los negros cruzaban el Atlántico procedentes de toda la costa occidental subsahariana, separados de los suyos y sin saber cuál iba a ser su destino, apretujados en sentinas irrespirables, encadenados unos a otros. Con frecuencia, si el negrero avistaba una nave de guerra dispuesta a darle caza, arrojaba vivos al mar a todos sus esclavos antes de ser capturado.

Desde la frontera canadiense hasta la Patagonia, América está empapada de sangre negra, mientras los indios, a los que se trató de aliviar con la importación de esclavos negros, han desaparecido por completo o se han visto marginados por la historia y el desarrollo económico.

La esclavitud no fue invención de los colonizadores de América. El primer esclavo es prehistórico, fue un vencido cuyo vencedor le dio a elegir: "O me obedeces o te mato"; y él eligió obedecer.

La esclavitud negra en la América

A principios del s XVI, la mayor fuente de riqueza proveniente de las colonias españolas en América, no venía del oro ni la plata, muy escasos por ese entonces, sino especialmente de los cultivos de caña de azúcar.

Estos cultivos, no muy complejos en cuanto a tecnología agraria, precisaban de terrenos extensos y vírgenes por una parte y de abundante mano obrera no necesariamente cualificada.

El español, bien fuera por orgullo o por pereza, no estaba al caso de trabajar en ello y el indígena, indiferente al jornal pero muy sensible a la pérdida de su libertad, tampoco.

La solución vino de Africa y resultó ser la importación de esclavos negros. Y no podía ser de otro modo por motivos de peso en aquella época.

La corona castellana insistía en que el indio no podía ser esclavizado por tratarse jurídicamente de súbditos de la corona castellana y lógicamente, Castilla no iba a esclavizar a sus súbditos.

En cierto modo, podemos decir que "se conquista América y se esclaviza África".

La realidad es que, en el fondo, hacerlo haberlo hecho habría sido contravenir las bulas papales alejandrinas por las que se que otorgaba el monoplio de explotación-colonización de las nuevas tierras a Castilla, y el esclavizar a la población en lugar de adoctrinarla en la religión católica habría supuesto automáticamente la pérdida del citado monopolio. El indio por tanto, de acuerdo a la ley debía disfrutar de libertad personal. Con todo, como sabemos, el indígena fue empleado en actividades como la Encomienda, que rozaban la consideración de esclavitud, en la práctica, pero que legalmente no lo era.

El negro era “otro asunto”. El negro era súbdito de reyes independientes africanos. Los europeos visitaban Africa como comerciantes, no como soberanos y si los gobernentes africanos al guerrear entre si, hacían prisioneros y los esclavizaban e incluso comercializaban con ellos, no era responsabilidad de los europeos plantearse el derecho de libertad para aquellos esclavos. Lo que se exigía, hipócritamente desde las monarquias europeas, en especial la española, era que los esclavos procedieran de “guerras justas” entre los soberanos africanos, no que fueran producto de cacería para comercio (como en la práctica sucedió). Obviamente, en los puertos africanos, nadie se interesaba mucho por descubrir cuál era el motivo que había convertido en esclavos a aquellas personas.

En conclusión, la legalidad de su esclavitud descansaba en la independencia de los reyes indígenas africanos que suministraban esclavos: El soberano europeo no tenía la culpa de que aquellos negros fueran esclavos sencillamente porque ya lo eran antes de ser vendidos a los traficantes europeos.

Bajo esta sencilla justificación fue como, prácticamente sin discusión (a excepción de algunas dudas, pero poco persistentes procedentes de alguna orden religiosa), se mantuvo la esclavitud del negro como aceptable hasta el s. XVIII. Aunque parezca increible, no se presentó nunca durante ese período ningún cuestionamiento de peso que pudiera atentar contra esta institución. Y no sólo en España, sino en ningún pais del Viejo Mundo.

Pero volviendo a finales del s XV y principos del s. XVI, podemos observar que la esclavitud del negro no era una novedad del momento. Desde mucho antes del descubrimiento de América, la esclavitud era algo familiar en Europa y muy común en el Sur de Europa. Portugal, por su relación con el Norte de Africa y por sus factorías comerciales establecidas a lo largo de la costa occidental africana, había hecho del esclavo negro una figura muy habitual en la sociedad española del s. XV.

Las potencias europeas intervinieron en la trata cada cual a su modo, si bien España nunca tomó parte directa en ella; pues obtenía sus esclavos de negreros de otras naciones con los cuales concertaba el ASIENTO. Tratantes holandeses, franceses, ingleses y portugueses proveyeron a la América Española de africanos. Las demás colonias americanas fueron abastecidas por traficantes de su misma nacionalidad.

La procedencia dependía de qué nación hubiera suscrito el Asiento y con qué región operaba esta:

Portugal los traía de Costa de Oro y la costa congoangoleña.

Francia los traía fundamentalmente de Senegambia y el Congo.

Inglaterra traficaba en diversas partes del continente africano que se extendían desde la cuenca del Congo hacia el norte del continente.

El modo de comerciar en Africa era distinto de una potencia a otra:

Los franceses e ingleses no tenían enclaves fijos en Africa y recorrían amplios tramos de costa buscando esclavos.

Los holandeses y portugueses, más organizados y metódicos en este tema, lo hacían en torno a factorías establecidas, y solo en el caso de los portugueses se crearon incluso centros urbanos importantes, como los que aun persisten en la costa congoangoleña (Luanda, Benguela, Cabinda)

El tráfico de esclavos negros se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX.

(Fuente del texto: http://www.gabrielbernat.es/espana/esclavitud/index.html)

O professor Zéu Palmeira suscita as circunstâncias históricas que fazem do Brasil

El escritor brasileño Caio Prado Júnior decía que el historiador de Brasil - en la década de 1930 - era un privilegiado, pues que él tendría condición de conocer en pleno siglo XX cuadros históricos propios de los siglos anteriores. La reflexión parece actualísima para el Brasil de hoy, donde hay aún una duda sobre los números de la esclavitud, o sea, para algunos son veinticinco mil y para otros doscientos mil esclavos, conforme datos reunidos por la CPT (Comissão Pastoral da Terra), órgano de la Iglesia Católica brasileña. Nuestro objetivo, pues, es demostrar que el problema de la esclavitud en Brasil está relacionado con una historia que no terminó y que necesita ser explorada por los nuevos modelos explicativos de la teoría sociológica.

El alma más conformista reconoce que no cambiamos bastante nuestra realidad, pues el país aún vive el drama de la ley que es observada y otra que hay casi ninguna importancia. La Ley que liberó los esclavos – también llamada de Ley Áurea - fue promulgada en 1888, dos años antes del final del monarquismo, pero ciertamente no se mostró eficaz y adecuada para la transformación de las relaciones sociales en la tierra verde y amarilla.

Los sacerdotes católicos, a ejemplo del obispo Pedro Casaldáliga y del fraile dominicano Henry des Roziers, formularan denuncias de trabajo esclavo a partir de la década de 1970.

La esclavitud en Brasil, por ser persistente - conforme explicita Mattoso (1982) - no se explica solamente por factores culturales, mas sobretodo por articulaciones de intereses políticos y económicos. Todavía, ningún estudio de la esclavitud puede dispensar la importancia del factor histórico. Así es preciso investigar en qué medida los imperativos económicos, sociales, culturales y políticos moldearon las condiciones que permiten, desde los tiempos de los colonizadores portugueses y hasta hoy, la existencia de la esclavitud en Brasil. Ciertamente no es aquí esa tarea será agotada, mas nada impide que se traiga algunas reflexiones importantes para la discusión de la temática.

Los portugueses eran habilidosos en la captura y tráfico de negros africanos que fueron utilizados como la mano de obra esclava en suelo brasileño. Esas actividades fueron en gran parte financiada por los banqueros holandeses que investían altas sumas de dinero en el comercio de azúcar. Durante el período de 1580-1640, cuando Portugal pasó a ser controlado por España, los negocios holandeses fueron apagados en Brasil, todavía el modelo esclavista no fue alterado. Después de la restauración de la monarquía portuguesa en 1640, la esclavitud en Brasil fue financiada en parte por los ingleses que ejercían ascendencia política sobre Portugal hasta el siglo XIX.

Brasil inició la campaña abolicionista solamente cuándo surgió la explotación de la cultura de café que precisaba de mano de obra asalariada. En 1850 entró en vigor la ley bajada por el ministro de la Justicia, Eusebio Queirós, prohibiendo el trafico de esclavos.

En 13 de mayo de 1888, la Princesa Isabel – hija del emperador Dom Pedro II – decretó la esclavitud como siendo actividad ilegal. Pero, ¿ qué mudó? Mudó, mas no mucho.

Mas adelante describiremos los pasos de la transformación de un trabajador brasileño en esclavo.

Todo se inicia cuando un contratista – llamado "gato" - hace contactos con modestos trabajadores de regiones pobres y pasa a ofrecerles empleos. Los trabajadores que aceptan la propuesta reciben de inmediato una suma en dinero para dejar con su familia. Enseguida, ellos son transportados hasta el nuevo local de trabajo. Llegando a la hacienda, el peón es alojado en un pequeñito barracón que mal se presta para abrigar a todos los operarios. Cuidase siempre de una cabaña de madera, sin ventanas, sin letrina y con poca iluminación. Viven sin agua potable y reciben una alimentación precaria. Son obligados a comprar los productos vendidos en la tienda del hacendero.

Llegado el día de pagamiento, el trabajador es sorprendido al saber que tiene un gran débito para con el patrón y que deberá pagar por las herramientas del trabajo (Ej.: motosierra, facón, etc.), equipamientos que utiliza en su actividad (Ej.: botas, guantes, sombreros, etc.), por el dinero que le fue anticipado y por los costos despendidos con su transporte y alimentación.

Es esta hora que el trabajador descubre que el sueño de tener un empleo se transforma en una pesadilla. En la mayoría de los casos el peón percibe que está prisionero, esclavo, rendido y vigilado por pistoleros fuertemente armados.

Las cifras sobre el trabajo esclavo en Brasil, durante el período de la dictadura (1964-1985), son desconocidas, una vez que los gobiernos militares no permitían las pesquisas sobre la existencia de los trabajadores cautivos. Eso porque los gobernantes eran conservadores, comprometidos y omisos con relación a las fuerzas políticas que permitían la esclavitud. Aún así, durante el período de 1970 y 1986 fueran constatados 110 cautiverios."En 55 casos fueran contados 19.713 esclavos (solamente 1.292 lograran huir). (...) En 1970, por ejemplo, 500 trabajadores fueran libertados de una hacienda en norte de Mato Grosso, 50 eran menores." (Martins, 1986, p. 41).

La crueldad aplicada a los trabajadores cautivos impresiona por los métodos utilizados:

"De 35 trabajadores esclavizados en una hacienda de Mato Grosso, once fueran torturados con bejuco, seis fueran con liana, palo, facón, allá del castigo de sufrieren tres días sin alimentación. Un trabajador tuvo el trasero penetrado por el cabo de una hoz. Trabajaran cuatro meses y medio sin ninguna remuneración. Las puniciones casi siempre fueron aplicadas por causa de tentativa de fuga." (Martins, 1986, p. 42).

En pleno siglo XXI el cuadro nos es diferente y no se modificará si las causas de la esclavitud no fueran atacadas. La pobreza extrema de la mayoría de la populación, la falta de perspectivas, la ausencia de una reforma agraria, la frágil fiscalización estatal, mas allá de la impunidad que permite la reproducción de conductas criminosas.

Hoy aún el Brasil convive con la esclavitud. El concepto de trabajo esclavo, conforme la OIT (Organización Internacional del Trabajo), esta correlacionado con las nociones de explotación de mano de obra por medio de coacción y privación de libertad.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRETON, Binka Le. Vidas roubadas: a escravidão moderna na amazônia brasileira. São Paulo: Editora Loyola, 2002.

FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Porque trabalho escravo? São Paulo: Universidade de São Paulo/Instituto de Estudos Avançados(IEA), v. 14, n. 38, jan/abr, 2000.

FOLHA DE S. PAULO. 10 mil trabalhadores vivem em condição de escravidão. [São Paulo], 6.10.2002, p. A-4

__________ Pastoral cobra ação contra o trabalho escravo no país. 20.10.2002, p. A-4.

__________ Terra produtiva pode ficar sem punição. 22.02.2004, P. A13.

JORNAL DO SENADO. Projeto facilita punição para trabalho escravo. [Brasília], 7.11.2002, p. 7.

MARTINS, José de Souza. A reforma agrária e os limites da democracia na "nova república". São Paulo: Editora Hucitec, 1986.

MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982.

O ESTADO DE SÃO PAULO (Jornal). Número de trabalhadores escravos cresceu 50%. [São Paulo]. 27.05.2003, p. 6.

SUTON, Alison. Trabalho escravo: um elo na cadeia da modernização no Brasil de hoje. São Paulo: Editora Loyola, 1994.

(Texto: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5997)